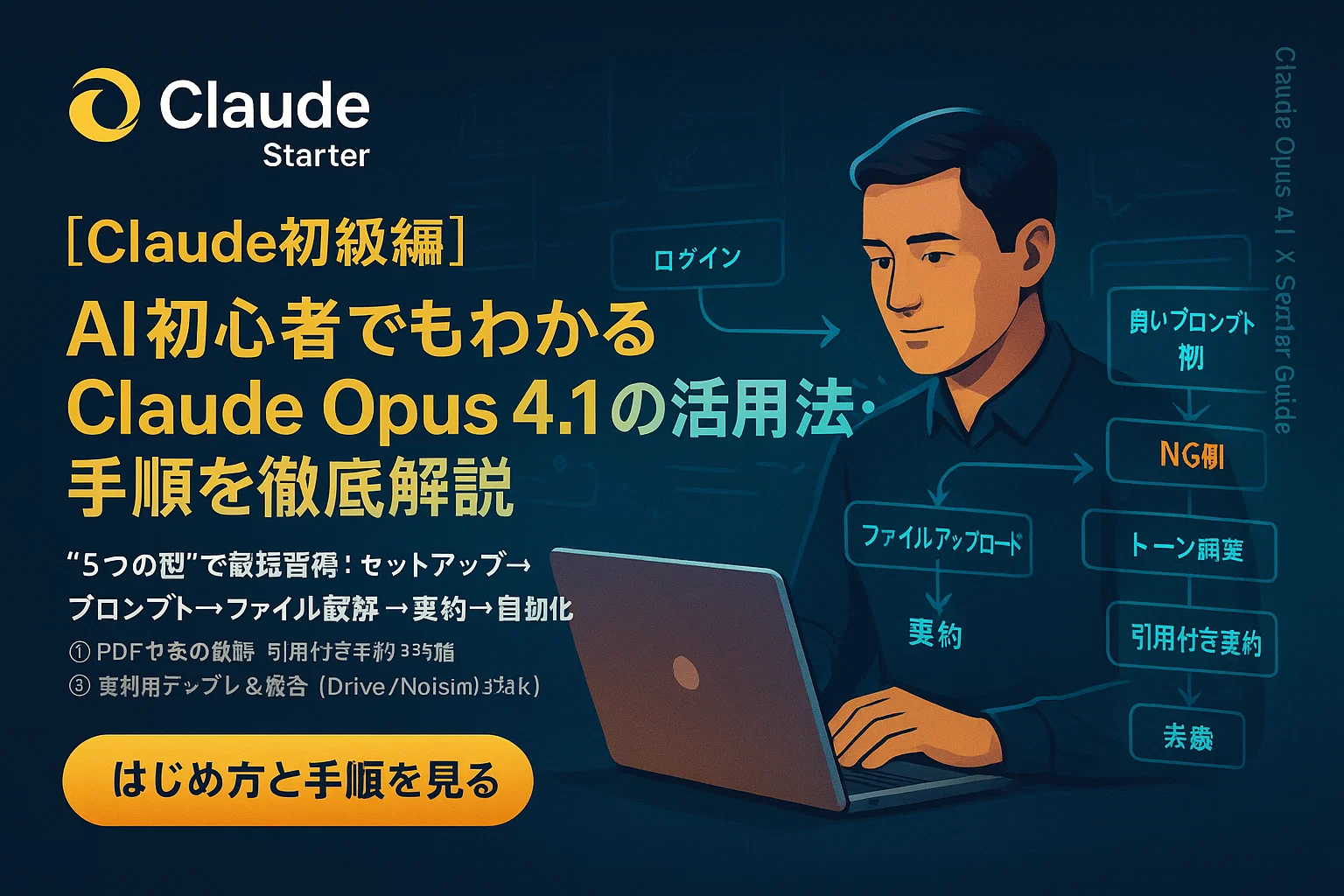

はじめに

2025年、AIの世界に大きな進歩が起きてるんです。

特に注目されているのが「Claude Opus 4.1」って呼ばれる最新のAIモデルなんですが、「コーディング能力74.5%」なんて数字を見ても、正直「で、それって私にとってどうなの?」って思いませんか?

この記事では、そんなAI初心者の方でも、Claude Opus 4.1を実際に使いこなせるようになる具体的な手順を、親しみやすく解説していきますね。

プログラミング経験がなくても大丈夫、日常業務や創作活動で実際に役立つ使い方が分かるようになりますよ!

Claude Opus 4.1とは?基礎知識を押さえよう

Claude Opus 4.1って何者?

Claude Opus 4.1っていうのは、Anthropic社が開発した最新のAIモデルなんですね。

簡単に言うと「めちゃくちゃ賢くなったAIアシスタント」だと思ってもらえればいいかなと思います。

従来のAIと比べて何がすごいかっていうと、特にコーディング(プログラムを書くこと)が格段に上手くなってるんです。でも「プログラミングなんて関係ないよ」って思う方も多いかもしれませんが、実はこれが私たちの日常にも大きく影響してくるんですよね。

例えば、Excelの関数を作ってもらったり、ちょっとした作業を自動化するスクリプトを書いてもらったり、そういう身近なところで威力を発揮するんです。

なぜ今Claude Opus 4.1が注目されてるの?

実は、AIの能力を測る指標の一つに「コーディングベンチマーク」っていうのがあるんです。

これは「決められたプログラミング問題をどれだけ正確に解けるか」を測るテストみたいなものなんですが、Claude Opus 4.1はなんと74.5%のスコアを出してるんです。

これって実際どのくらいすごいかっていうと、プロのプログラマーが解ける問題の7割以上をAIが解けちゃうってことなんですよね。

「え、それってもうプログラマーいらないじゃん!」って思うかもしれませんが、そうじゃないんです。

むしろ、私たち一般の人でも「ちょっとしたプログラム的なことを頼める相手」ができたって考えた方がいいかなと思います。

Claude Opus 4.1の主な特徴と種類

Claude Opus 4.1の能力を整理すると、こんな感じになります

コーディング・プログラミング関連

- 複数のファイルにまたがる複雑なコード作成

- バグの発見と修正提案

- コードの最適化(リファクタリング)

- 様々なプログラミング言語に対応

文章作成・言語処理

- 長文の論理的な文章作成

- 専門的な内容の要約と解説

- 多言語対応(もちろん日本語も得意)

- 文書の校正・編集支援

分析・問題解決

- データ分析の提案と実行

- 複雑な問題の段階的な解決策提示

- 論理的思考のサポート

- 創作活動の支援

実用的なタスク

- 業務効率化の提案

- 学習計画の作成

- プレゼンテーション資料の構成

- メール文面の作成

案外幅広いことができるんですよね。

プログラミングだけじゃなくて、普段の仕事や学習、創作活動にも使えるのが魅力的だったりします。

従来のAIとの違い

「今までのChatGPTと何が違うの?」って思いません?

確かにどちらも文章を書いてくれるAIなんですが、Claude Opus 4.1は特に「論理的な思考」と「複雑なタスクの処理」が得意なんです。

従来のAI(Claude Opus 4.1以前)だと、長い文章を書いてもらったときに「途中で話がそれちゃう」とか「前後の整合性が取れない」なんてことがあったんですが、Claude Opus 4.1は最後まで一貫した論理で話を進めてくれるんですよね。

あと、複数の作業を組み合わせたタスクが得意になってます。

例えば「データを分析して、その結果をもとにプレゼン資料を作って、さらにそれを説明するスピーチ原稿も書いて」みたいな、複数のステップがある作業も一気に処理してくれたりします。

Claude Opus 4.1を使いこなすための具体的な方法・手順

準備するもの

実際にClaude Opus 4.1を使い始める前に、必要なものを整理しておきましょうね。といっても、案外シンプルだったりします

必須アイテム

- インターネットに接続されたパソコンやスマートフォン

- Anthropic社のClaudeサービスへのアクセス(無料プランでもOK)

- メールアドレス(アカウント作成用)

あると便利なもの

- 普段使ってる作業ファイル(ExcelやWord文書など)

- やりたいことの具体的なイメージ

- 時間的余裕(最初は試行錯誤が必要なので)

基本的にはブラウザがあれば始められるので、特別な準備は要らないんですよね。

STEP1: アカウント設定と基本操作を覚えよう

まずはClaude Opus 4.1を使えるようになることから始めましょうか。

アカウント作成の手順

- Anthropic社の公式サイト(claude.ai)にアクセス

- 「Sign Up」ボタンをクリック

- メールアドレスと基本情報を入力

- 確認メールに記載されたリンクをクリック

- パスワードを設定して完了

ここで注意点なんですが、「無料プランでも十分使える」ってことなんです。

最初から有料プランにしなくても、まずは無料で試してみるのがおすすめかなと思います。

使ってみて「もっといろいろやりたい!」って思ったら、その時にプランを変更すればいいですからね。

基本的な操作方法

ログインすると、チャット画面が表示されます。ここで大事なのは「普通に会話するように話しかけていい」ってことなんです。

例えば、最初は: 「こんにちは!Claude Opus 4.1を初めて使います。何ができるか教えてください」

みたいに気軽に話しかけてみてください。AIって案外フレンドリーに答えてくれるので、緊張しなくて大丈夫ですよ。

ここでのコツは「遠慮しない」ことですね。「こんなこと聞いていいのかな?」とか思わずに、素直に疑問に思ったことを聞いてみてください。

STEP2: 効果的な質問の仕方をマスターしよう

「AIに何を聞けばいいか分からない」っていう声、よく聞くんですが、実は「質問の仕方」にちょっとしたコツがあるんです。

具体的で明確な質問をしよう

ダメな例:「仕事を効率化したいです」 良い例:「毎週月曜日に売上データをExcelにまとめる作業があるんですが、これを自動化する方法を教えてください」

違い分かりますか?

具体的であればあるほど、AIも具体的で使える回答をくれるんです。

段階的に質問を深めていこう

いきなり複雑なことを聞くより、段階的に進めた方がうまくいきます

- まず概要を聞く:「Excelの作業自動化って何ができますか?」

- 次に具体的に:「売上データの集計を自動化するには?」

- さらに詳しく:「VBAとマクロ、どちらがおすすめですか?」

- 最後に実践:「具体的なコードを書いてもらえますか?」

こんな感じで、だんだん深く掘り下げていくと、最終的に「すぐ使えるもの」が手に入るんですよね。

コンテキスト(状況)を伝えよう

AIに自分の状況を教えてあげると、もっと的確な回答がもらえます

「私はExcel初心者で、関数もあまり分かりません。会社では売上データを毎週手作業でまとめているのですが、この作業を楽にしたいんです。どこから始めればいいでしょうか?」

こうやって「自分のレベル」「何をしたいか」「どんな環境か」を伝えると、AIも答えやすくなるんです。

ここで失敗しがちなのが「恥ずかしくて詳しく言えない」ことなんですが、AIは判断しないので、素直に現状を伝えた方が絶対にいい結果になりますよ。

STEP3: 実際の業務で活用してみよう

さて、基本操作に慣れたら、実際に普段の作業で使ってみましょう。

ここからが本当の活用の始まりですね。

文書作成での活用

例えば、会議の議事録を作る時

「以下の会議メモから、正式な議事録を作ってください

- 参加者:田中、佐藤、山田

- 議題:来月のキャンペーンについて

- 決まったこと:予算は100万円、期間は2週間

- 次回までの宿題:田中→デザイン案、佐藤→スケジュール」

これだけの情報でも、Claude Opus 4.1なら体裁の整った議事録を作ってくれます。

やってみると分かるんですが、案外きちんとした文書になるので驚きますよ。

データ分析での活用

Excelでちょっとした分析をしたい時も便利です

「売上データがあるんですが、どの月が一番良かったか分析したいです。グラフの作り方と、見るべきポイントを教えてください」

すると、グラフの作成手順だけじゃなく、「どこに注目すべきか」「なぜそこが重要か」まで教えてくれるんです。

創作活動での活用

ブログを書いている方なら

「〇〇について1500文字くらいのブログ記事を書きたいんです。読者は初心者で、分かりやすく説明したいです。構成案を考えてもらえますか?」

構成だけじゃなく、「読者の心理」や「効果的な書き方のコツ」なんかも一緒に提案してくれたりします。

ここでのコツは「一気に完成品を求めない」ことですね。まずは下書きや構成案から始めて、それを元に「ここをもっと詳しく」「この部分をもう少し簡単に」って感じで、対話しながら完成度を上げていくのがおすすめです。

STEP4: 高度な機能を使いこなそう

基本的な使い方に慣れてきたら、もう少し高度なことにもチャレンジしてみましょうか。

複数のタスクを組み合わせる

Claude Opus 4.1の強みの一つが「複数の作業を連続して処理できる」ことなんです。

例えば: 「来週のプレゼン用に以下をお願いします

- 市場調査データの要点整理

- それを元にしたスライド構成案

- 各スライドの説明用メモ

- 想定される質問とその回答」

こんな風に、複数のステップがある作業も一度にお願いできるんです。

普通なら「一つずつやらないと」って思いがちですが、Claude Opus 4.1なら全体の流れを理解して、一貫した内容で仕上げてくれます。

専門的な内容の学習サポート

新しいことを学びたい時にも活用できます

「プログラミングを始めたいんですが、全くの初心者です。PythonかJavaScript、どちらから始めるべきでしょうか?理由と、最初の1ヶ月の学習計画も教えてください」

すると、単に「どちらがいい」って答えるだけじゃなく、「なぜそうなのか」「具体的にどう進めればいいか」まで詳しく教えてくれるんですよね。

問題解決のパートナーとして

仕事で困った時の相談相手としても使えます

「部下とのコミュニケーションがうまくいかないんです。具体的には〇〇という状況で、△△な反応をされます。どうアプローチすればいいでしょうか?」

この手の「正解がない問題」でも、いろんな角度から解決策を提案してくれます。

「一人で悩まなくていい」って思えるのは、案外心強いものですよ。

ここで注意したいのは「AIの提案をそのまま使わない」ことですね。あくまで「アイデアをもらう」程度に考えて、最終的な判断は自分でするのが大切だと思います。

STEP5: 自分なりの活用方法を見つけよう

基本的な使い方を覚えたら、今度は「自分にとって一番便利な使い方」を見つけてみましょう。

定型業務の効率化

毎日や毎週やってる作業があるなら、それをAIで楽にできないか考えてみてください。

例えば

- 毎日の日報作成

- 週次の進捗報告

- 月末の集計作業

- 定期的な顧客連絡

「この作業、何とかならないかな?」って思ってることがあったら、一度AIに相談してみるといいですよ。

案外「そんな方法があったのか!」って発見があったりします。

創作活動のパートナー

小説を書いてる、ブログを運営してる、YouTubeをやってるなど、創作活動をしてる方なら、AIをブレインストーミングのパートナーとして使ってみてください。

「〇〇をテーマにした動画を作りたいんですが、面白い切り口はありますか?」 「読者に響くタイトルのアイデアを10個考えてください」

一人で考えるより、ずっといろんなアイデアが出てきますよ。

学習のサポーター

新しいスキルを身につけたい時の学習計画作成や、分からないことの説明にも使えます。

「TOEICのスコアを100点上げたいんです。現在のスコアは〇〇点で、勉強時間は週に〇時間取れます。効果的な学習計画を作ってください」

こういう具体的な目標がある時に、AIに計画を立ててもらうと、案外現実的で実行しやすいプランができあがるんです。

慣れてきたら「自分だけの使い方」が見えてきます。

他の人の活用法を参考にするのもいいですが、最終的には「自分にとって一番価値のある使い方」を見つけることが大切ですね。

Claude Opus 4.1を使いこなすための応用テクニック

効率を上げるコツ

Claude Opus 4.1をもっと便利に使うためのコツをいくつか紹介しますね。

実際に使ってみると分かるんですが、ちょっとした工夫で結果が大きく変わったりするんです。

プロンプト(指示文)の書き方を工夫しよう

- 役割を設定する:「あなたは経験豊富な営業マネージャーとして回答してください」

- 出力形式を指定する:「箇条書きで5つのポイントにまとめてください」

- 例を示す:「〇〇のような感じで、△△について説明してください」

- 制約条件を明確に:「1000文字以内で、中学生にも分かる言葉で」

会話の流れを意識しよう AIとの対話は一回で終わりじゃないんです。「もっと詳しく教えて」「別のアプローチはない?」「これを実際にやるには?」って感じで、どんどん深掘りしていくのがコツですね。

定期的に使って慣れよう 週に一回だけより、毎日少しずつでも触ってる方が、AIの特性が分かってきます。「こういう聞き方をすると、こういう答えが返ってくる」みたいな感覚が身についてくるんです。

自分なりのテンプレートを作ろう よく使う質問パターンをメモしておくと便利です。

例えば

- 文章校正用:「以下の文章を、読みやすく自然な日本語に修正してください」

- アイデア出し用:「〇〇について、斬新でユニークなアイデアを5つ教えてください」

- 要約用:「以下の内容を3行でまとめてください」

よくある失敗とその対処法

実際に使ってみると、「あれ?思ったのと違う」ってことがあると思います。

よくあるパターンと対処法を紹介しますね。

失敗パターン1:質問が曖昧すぎる 例:「仕事を効率化したい」 → AIの回答:一般論的で使えない内容

対処法:具体的に「何の作業を」「どんな風に」「どのくらい効率化したいか」を伝える 改善例:「Excel での売上集計作業(毎週3時間かかる)を半分の時間にしたい」

失敗パターン2:一度に複雑すぎることを頼む 例:「新商品の企画から販売戦略まで全部考えて」 → AIの回答:浅くて使えない内容

対処法:段階的に進める 改善例:まずは「新商品のアイデア出し」→「具体的な商品仕様」→「マーケティング戦略」の順番で

失敗パターン3:AIの回答をそのまま使おうとする 例:AIが作った文章をそのまま提出 → 結果:自分らしさがない、時として不正確

対処法:AIの回答は「たたき台」として使い、自分なりに手を加える 改善例:構成や基本的な内容はAIに作ってもらい、細部や体験談は自分で追加

失敗パターン4:期待値が高すぎる 例:「完璧な答えをくれるはず」 → 結果:期待外れでがっかり

対処法:AIは「優秀なアシスタント」程度に考える 改善例:「完璧じゃなくても、80%くらいできれば儲けもの」くらいの気持ちで

失敗パターン5:個人情報を含む質問をする 例:「私の住所は〇〇で、年収は△△なんですが…」 → 問題:プライバシーの問題

対処法:個人を特定できる情報は伏せて質問する 改善例:「30代会社員、年収〇〇万円台の場合…」のように一般化

対処法のポイント

- 最初の回答で満足しない:「もう少し具体的に」「別の角度から」など追加質問する

- 間違いがあっても落ち込まない:AIも完璧じゃないので、おかしいと思ったら確認する

- 他の情報源と照らし合わせる:特に重要な内容は、他でも確認してみる

- 試行錯誤を楽しむ:「今度はこう聞いてみよう」って実験感覚で

実際のところ、AIって「使い慣れる」ことが一番大事だったりするんです。

最初はうまくいかなくても、「こういう風に聞けばいいんだ」って感覚が掴めてくれば、どんどん便利になってきますよ。

失敗を恐れずに、いろいろ試してみることが上達への近道ですね。

うまくいかなかった時も「今度はもっと具体的に聞いてみよう」って前向きに考えられれば、きっと使いこなせるようになります。

まとめ

Claude Opus 4.1は、AI初心者の方でも十分活用できる強力なツールなんです。

コーディング能力74.5%なんて数字を見ると「難しそう」って思うかもしれませんが、実際は普段の業務や創作活動、学習のサポートなど、身近なところで大いに役立ってくれます。

大切なのは「完璧を求めない」こと。最初は思うような回答が得られなくても、質問の仕方を工夫したり、段階的にアプローチしたりすることで、きっと自分なりの活用方法が見つかるはずです。AIを「優秀なアシスタント」として捉えて、日常的に使いながら慣れていけば、仕事も趣味も、今よりずっと効率的になりますよ。

ぜひ今日から、気軽にClaude Opus 4.1を試してみてくださいね。