建設業界のみなさん、生成AIを使い始めていますか?

建設現場でまだ生成AIを導入していないという方、それはもしかすると“変革の波”に取り残されてしまうかもしれません。

実際、すでに多くの建設会社が生成AIを活用して業務の効率化や省力化、安全対策の強化を実現しています。

設計図の自動作成や工程管理の最適化、安全対策支援にいたるまで、生成AIの導入は単なるトレンドではなく、業界変革の鍵になっています。

ただし、導入には注意点も伴います。誤情報の出力、セキュリティリスク、現場との乖離など、“うまく使いこなす”ための工夫が必要です。

本記事では、生成AIと建設業の最新活用事例を整理するとともに、導入のメリット・リスク、そして経営判断の観点からの考察まで、幅広くご紹介します。

ぜひ最後までご覧ください。

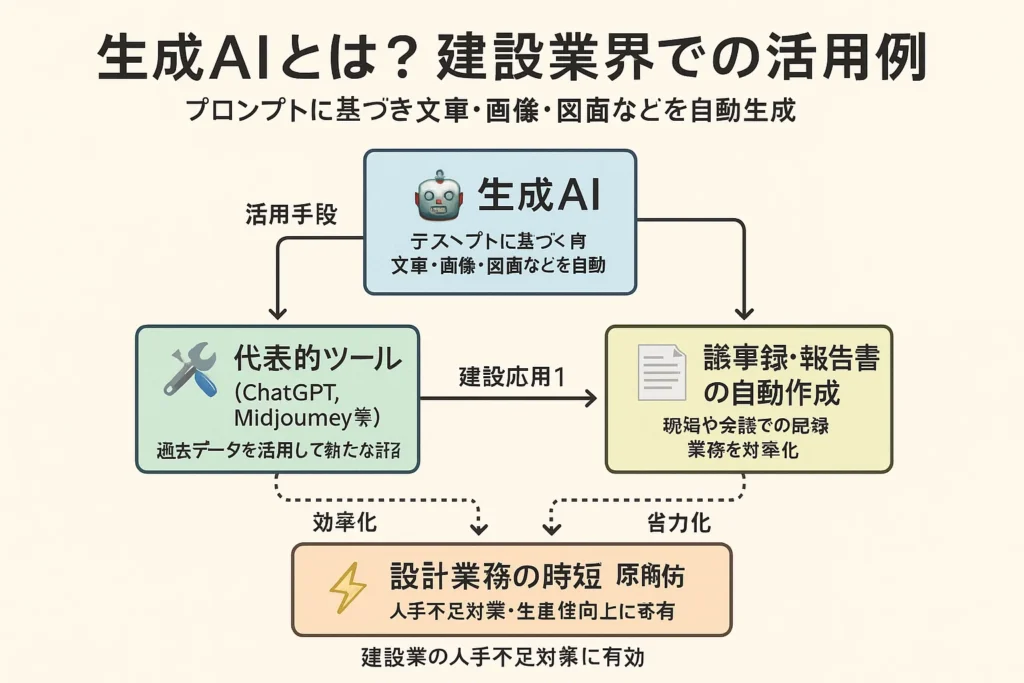

生成AIとは?

生成AIとは、入力された指示(プロンプト)に基づいて、新たな文章、画像、図面などを自動的に生成するAIのことです。

ChatGPT、Midjourney、Adobe Fireflyなどが代表的なツールです。

たとえば建設業では、過去の設計データをもとにAIが新たな設計案を作成したり、議事録や報告書を自動でまとめたりすることができます。

これまで手作業で時間をかけていた業務を、AIが短時間でこなせるようになりつつあります。

人手不足が慢性化する建設業にとって、設計の時短や現場業務の省力化は極めて重要なテーマです。

生成AIは、その強力なソリューションとなる可能性を秘めています。

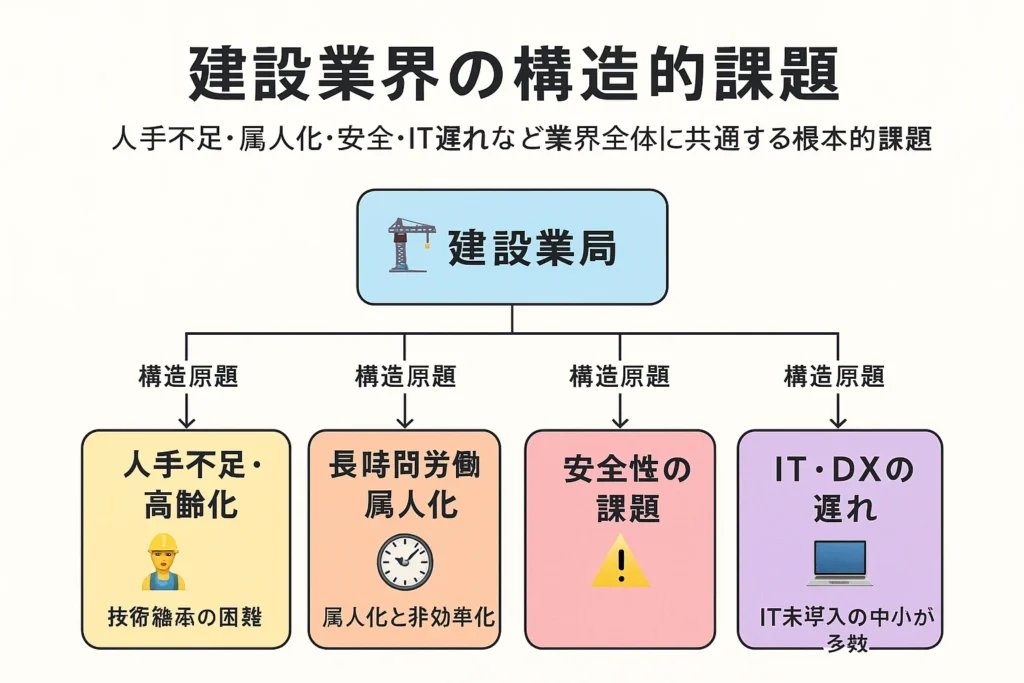

建設業界が抱える構造的課題

- 深刻な人手不足と高齢化:労働人口の減少が続き、建設業の就業者も年々減少。50歳以上の比率が高く、技術継承も困難に。

- 長時間労働とスキルの属人化:熟練作業員に業務が集中しやすく、若手が育たない。スキルが形式知化されていないため引き継ぎが難しい。

- 安全性の課題:経験の浅い作業員による事故リスクが高まり、現場の安全管理の負担も増している。

- IT・DXの遅れ:業界全体でデジタル導入が遅れがち。AI導入も一部大手に留まり、多くの中小企業では手付かずのまま。

生成AI&機械学習が建設業にもたらす変革

設計業務の自動化

生成AIは、過去の設計データをもとに新しい設計案を自動で生成可能。建物の用途や敷地条件を考慮し、複数案を瞬時に提示することも。

工程管理の最適化

BIMデータや日報、測量データなどを学習し、進捗管理やスケジューリングを最適化。計画ミスの削減にもつながります。

安全対策の高度化

機械学習によって、過去の事故データからリスクパターンを予測し、事故の未然防止に貢献。作業員の健康状態や気象データと連動した危険予知も可能に。

現場での生成AI・機械学習の活用事例10選

- 大成建設: 「AI設計部長」というAIツールで、概略設計案の自動生成とRevit出力を実現。建築基準や法規を踏まえた複数プランを短時間で提案し、最適案を迅速に選定できるようになりました。

- 鹿島建設: グループ2万人向けに社内対話型AI「Kajima ChatAI」を導入。従来禁止していたChatGPTと同等のモデルをAzure上に構築し、情報漏洩リスクを排除しながら業務支援を行います。また、危険予知システム「K-SAFE」で過去の災害事例をAI解析し、類似作業の危険ポイントを可視化しています。

- 竹中工務店: ドローンで高層ビル外壁を赤外線撮影し、AIがタイルの剥がれ(浮き)を自動判定する「スマートタイルセイバー(R)」を開発。従来は足場を組んで行っていたタイル打診調査をAI化し、コスト削減と作業者の安全性向上に貢献しています。

- 大林組: スマートビル管理システム「WellnessBOX」で、AIを活用したビル空調やセキュリティ管理を実現。また、設計支援ツール「AiCorb」では手描きスケッチやテキスト指示から外観デザインを生成し、3Dモデル化まで行います。これにより設計初期の検討時間を大幅に短縮します。

- コマツ: 建設機械のスマートコンストラクションで、生産から測量、運搬まで現場全体をデータ化・最適化。エッジデバイス「EdgeBox」で現場データをリアルタイム処理し、作業終了後すぐに分析結果を得られる仕組みを構築しています。

- 日本設計: BIMソフト「Revit」を導入し、設計段階から維持管理データと連携。建物ライフサイクル全体を見据えた情報活用で、生産性向上を図っています。

- 大和ハウス: 戸建住宅の全工事現場にWEBカメラを設置し、遠隔管理センターで複数現場をモニタリング。これにより現場監督はタブレットで進捗把握や作業員との指示ができ、移動負担と待ち時間を削減しています。

- アイランドスケープ: 中古住宅リノベ向けにAIプランニングシステム「オレの家」を提供。間取りや予算を入力すると、リノベ後のイメージパースや見積書を自動生成し、不動産仲介会社のプラン提案を支援します。

- アキュラホーム: 案内ロボット「ゴーカンナ君」で自宅からモデルハウス見学を遠隔可能にしたほか、無人案内の「ミライモデル」も展開するなど、非接触で顧客体験の効率化を図っています。

- LIXIL: 高齢者施設向けにトイレ排泄状況を自動判定するAI技術「トイレからのお便り」を開発。排便タイミングや便形状をAIで記録し、スタッフの負担軽減と入居者ケア品質向上を実現しています。

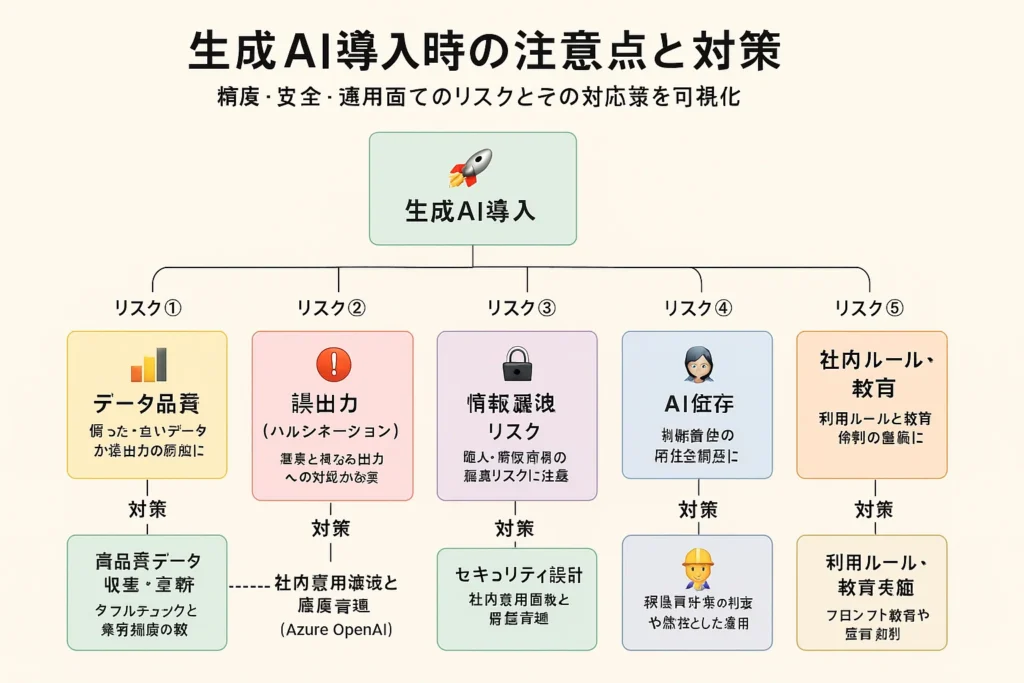

導入時の注意点と対策

- データ品質の確保: AIは学習データに依存するため、入力データの偏りや誤りは結果にも影響します。学習データを高品質・最新のものに保つことが重要です。対策として、実際の現場データを追加収集し、定期的にモデルを更新・検証する仕組みを整えましょう。

- 誤出力(ハルシネーション)対策: 生成AIは時に誤った情報を出力します。AI出力を鵜呑みにせず、専門家によるダブルチェックを徹底します。また、業界固有の知識やルールをモデルに組み込むことで、現場に即した精度向上を図ることが提案されています。

- セキュリティと情報管理: 生成AIの利用には情報漏洩リスクがあります。入力した社外秘や個人情報がAIモデルに学習されると漏洩につながる恐れがあるため、クラウドAI利用時は注意が必要です。鹿島建設の例では、Azure OpenAI上に社内専用環境を構築し、社員認証や利用履歴管理を付加することで情報流出リスクを排除しました。

- AI依存への注意: 生成AIはあくまでツールであり、万能ではありません。特に現場判断には経験や直感が不可欠です。AIの提案は「良き相談役」と考え、最終的な判断は現場責任者が行う体制を整えましょう。

- ガバナンスと教育: 利用ルールを社内で明文化し、従業員に適切なプロンプト設計や出力検証の方法を教育します。利用状況を監視・記録し、不適切利用を防止することで、リスク管理を徹底します。

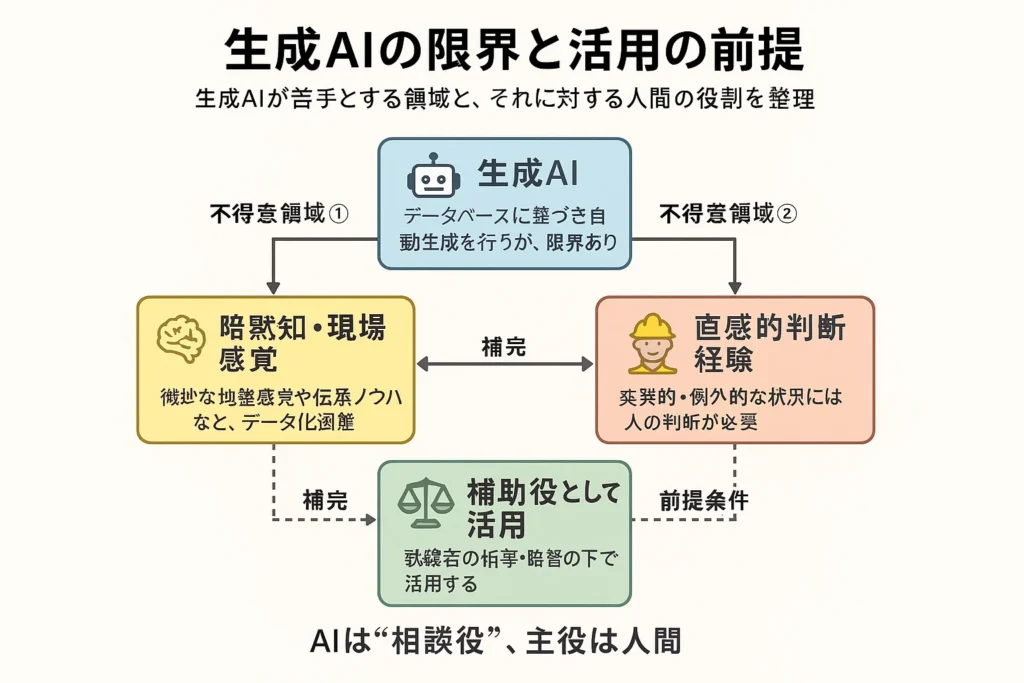

生成AIの限界

生成AIには、現場で培われた暗黙知や直感的判断への対応が苦手という限界があります。

例えば、現場の微妙な地盤感覚や作業員同士のコミュニケーション、伝承されたノウハウなどはデータ化が難しく、AIだけでは判断できません。

また、AIは訓練データの範囲を超えた想定外の状況に弱く、「本当に正しいか?」を見極める最終責任は常に現場の人間に委ねられます。

これらを踏まえ、生成AIは現場の補助役として位置付け、熟練者の指導・監督の下で活用することが重要です。

経営への影響まとめ

生成AI導入は経営判断にも大きな影響を与えます。

生産性や品質、安全性が向上し人件費や工期コストが削減される一方、新たな投資や人材育成も必要となります。

経営者は長期的な視点でAI導入のROI(投資対効果)を見極める必要があります。

実際、多くの企業で設計自動化や工程最適化に生成AIを導入し始めていますが、導入後も誤情報やセキュリティ対策など運用面の課題を慎重に管理することが求められています。

適切なガバナンスを敷いた上で生成AIを活用すれば、経営資源の最適化や事業領域の拡大につながる可能性があります。

AIによる業務効率化は、管理職がより戦略的な業務に注力できる土壌を作り出します。

総じて、生成AIは建設業の経営改革の一手段となり得る一方で、その効果を最大化するには人材と技術の両面で準備と教育が不可欠です。